今回は、本業での儲けがわかる「経常利益」の見方について解説します。

経常利益とは

損益計算書は、5つの利益(売上総利益・営業利益・経常利益・税引き前当期純利益・当期純利益)で構成されています。

このうち経常利益とは、「営業利益」に営業外で発生した収益や費用を足し引きした利益です。

「営業利益」+「営業外収益」-「営業外費用」=「経常利益」

営業外収益の例

企業は、手元に現金が余っている場合、定期預金に預けて利息を得たり、株式に投資して配当金を受け取るなどの資産運用をおこないます。

このような資金運用をして得た収益などを、「営業外収益」に計上します。

- 受取利息:預金や貸付金から発生する利息

- 受取配当金:所有する株式から得られる配当金

- 為替差益:為替レートの変動によって円換算したときに発生する利益

- 有価証券売却益:値上がりした株を売却して得た利益

- 引当金の戻し入れ:損失の発生見込みが無くなった引当金の戻し入れによる利益

営業外費用の例

企業は、資金が不足している場合、金融機関からお金を借りたり、社債を発行して資金を調達します。その際、利息を支払わなければなりません。

このような資金調達にともなうコストなどを、「営業外費用」に計上します。

- 支払利息:金融機関などからの借入金に対して支払う利息

- 為替差損:為替レートの変動によって円換算したときに発生する損失

- 有価証券売却損:値下がりした株を売却して失った損失

- 各種引当金:将来発生するおそれのある損失を事前に引当金として計上する費用

営業外損益の項目を深堀り!

損益計算書には「営業外収益」や「営業外費用」の詳細な項目がのっています。目立った利益や費用がないか確認しておきましょう♪

参照:2020年3月期 任天堂 決算短信より

ここからは、営業外損益の中で見かけるけど、意味が分かりにくい項目について紹介しておきます。

持分法による投資利益とは?

まず、「持分法による投資利益」とは、関連会社の計上した利益のうち親会社に属する部分の利益です。※関連会社とは、その会社の株を20%以上もっている状態です。

関係会社の稼いだ利益のうち、議決権の割合分だけ親会社の利益として計上されます。

仮に30%の議決権を持っている関連会社の利益が10億だと、30%の3億は親会社のものとして、営業外収益に計上されます。(損失が出た場合は、営業外費用として計上される)

先ほどの任天堂の決算書でも、持分法による投資利益が約80億円計上されています。関係会社である株式会社ポケモンなどの業績が好調だったと読み取れます。

なお、関連会社の名称や議決権の所有割合などは、有価証券報告書の「持分法適用関連会社」で確認できます。

反対に、持分法による投資損失が計上される場合は、関係会社の業績が赤字であるということです。その場合、保有する議決権の割合だけ、損失を負担することになります。

企業は、取引をスムーズにするために取引先の株を保有したり、他の企業の経営に参加するためにその企業の株を保有することがあります。

- 関連会社:親会社がその会社の議決権の20%~50%をもっている

- 子会社:親会社がその会社の議決権の50%以上をもっている

為替差損・為替差益とは?

海外展開している企業の場合、為替の変動で生じる損益が計上されています。

これは、「商品を販売して売掛金を計上した時の為替レート」と、その後「売掛金を回収した際の為替レート」の変動によって出た損失や利益を指します。

- 1ドル=100円で100ドルの商品を売った(売掛金は10,000円で計上)

- 売掛金を回収した際の為替レートは、1ドル=120円であった(12,000円を回収)

- 差額の2,000円が為替差益となる(営業外収益に計上される)

反対に、損失がでた場合には、営業外損失に計上されます。

売上が海外に依存している企業ほど、為替の影響を受けやすくなります。なお、為替差損益は、本業の儲けとは無関係なので、営業外収益(損失)に計上されます。

経常利益の分析ポイント

経常利益を分析する際は、経常利益と営業利益の金額差に注目してみましょう。

両者の差が大きい場合には、どの項目が影響しているのかを把握しておく必要があります。

「営業利益>>経常利益」の場合

「営業利益>>経常利益」となる企業の場合、多額の営業外費用が計上されているはずです。

営業外費用のうち、株式売却損や評価損が原因で経常利益が減っているのであれば、一時的な損失で翌期からは無くなる可能性もあります。

しかし、多額の「支払利息」が原因である場合、利息はお金を借りている限り発生するので注意が必要です。※「支払利息」は、借入金の大きさに比例するので、金融機関から多額のお金を借りて経営している企業の場合、利息の支払い額も大きくなります。

借金が多すぎて支払利息の負担が重い借金体質の企業は、せっかく営業利益を稼いでも、経常利益を大きく減らしてしまいます。

また、本業で儲かっているときは良いですが、儲からなくなった時に営業利益で利息をまかなえなくなると、経常赤字に陥るリスクがあります。

「営業利益<<経常利益」の場合

「営業利益<<経常利益」となる企業の場合、多額の営業外収益が計上されているはずです。

本業では儲かっていないものの、株の売却益などの営業外収益で利益を出している状況です。

特に、営業利益が赤字で経常利益が黒字の場合、本業はうまくいっていないおそれがあります。

その場合、一時的な収益で経常黒字となっている状態なので、営業外収益が無くなれば経常利益も赤字になり経営が危ぶまれるリスクがあります。

本業で稼げていないので注意が必要…。

まとめ

ここまで、 経常利益について紹介してきました。経常利益は、資金運用による利益や資金調達のためのコストなど、金融関連の損益に影響を受けます。

そのため、今回紹介したように「営業利益と経常利益に大きな差はあるか」や、「営業外収益や費用に気になる項目がないか」に注目して分析してみましょう!

損益計算書のおすすめ分析ツール紹介

損益計算書の分析には、マネックス証券の銘柄スカウターがおすすめです!

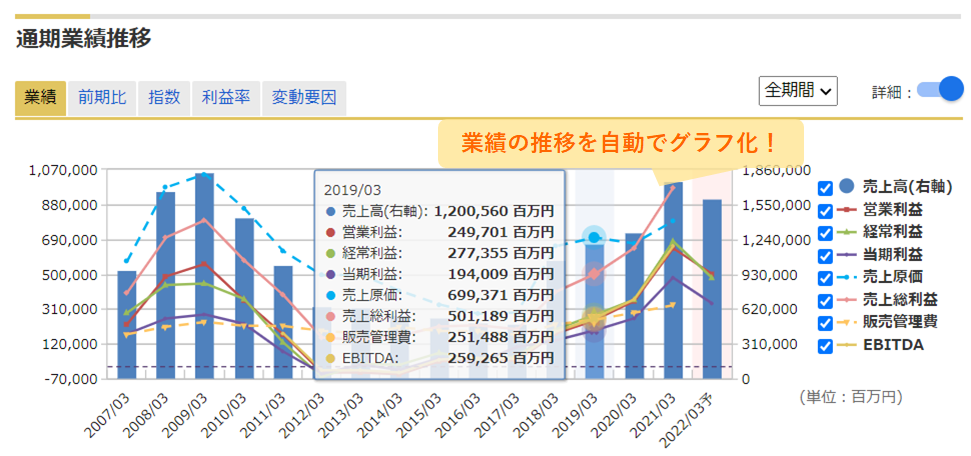

マネックス証券の銘柄スカウターを使うと、損益計算書が自動でグラフ化されます。これにより、業績の推移を時系列で確認できるので、企業の変化がより明確に見えきます。

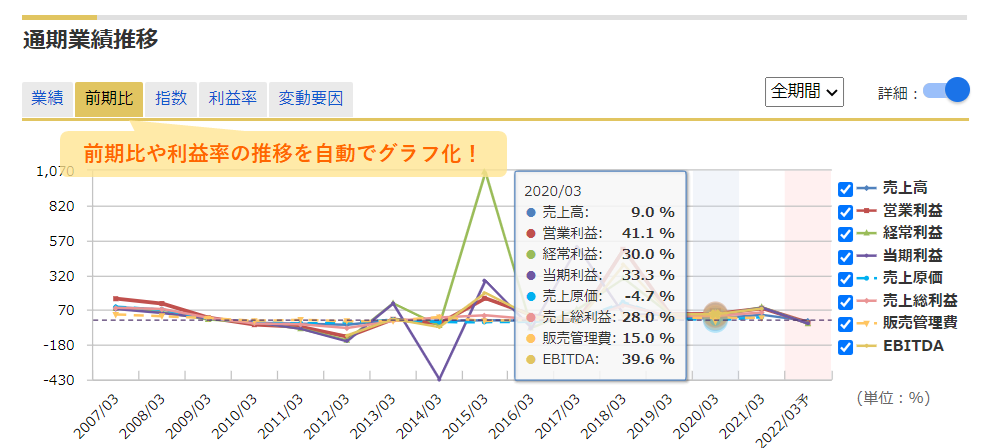

さらに、タブを切り替えることで、前期比や利益率の推移も瞬時にグラフ化されるので、分析にかかる時間がグッと節約できます♪

参考:マネックス証券の「銘柄スカウター」の機能や活用方法とは?