「四季報は分厚くて、いつも挫折してしまう…」私は、今まで四季報を読むことが苦手でいつも途中で挫折してしまっていました。

しかし、どうしても四季報を読めるようになりたいと思い、色々工夫した結果現在では四季報を楽しみながら読めるようになりました。

そこで今回は、私が普段から実践している「四季報の読み方」について紹介しますので、是非参考にしてみて下さい!

四季報のメリットとは

投資する企業をどうやって探していますか?

私は今まで、スクリーニング機能を使って銘柄を絞ったり、普段の生活で気になる会社や近年新規上場した会社を中心に検索していました。

しかし、「あっ!この会社上場してたんだ」「もう株価がかなり上昇してる…」と買いそびれてしまうことが多かったです。

また、自分の好みの条件でしか探さないので業種に偏りが出てしまっていました。

四季報は銘柄のカタログ

そこで、役立つのが「会社四季報」です。

四季報には上場企業が全て掲載されているので、自分が知らなかった上場企業や魅力的なビジネスをしている企業を網羅的に知ることが出来ます。

そして、年4回発売されている四季報を継続して読むことで、会社の変化に素早く気がつけるようになります。

- 上場企業を網羅的に把握できる

- 継続して読破することで、会社の変化を捉えられるようになる

四季報を読む為の準備

四季報の読み方を説明する前に、途中で挫折しやすい理由のひとつ「四季報の分厚さ」をどうにかしましょう。

- 分厚くて読む気がしないし、果てしなくて終わりが見えない…

- 分厚いと重たくて手が疲れるなあ。

これらの悩みを解消するためにおすすめの方法があります!

四季報を分冊してみよう

それは、分厚い四季報を分冊してコンパクトにする方法です。

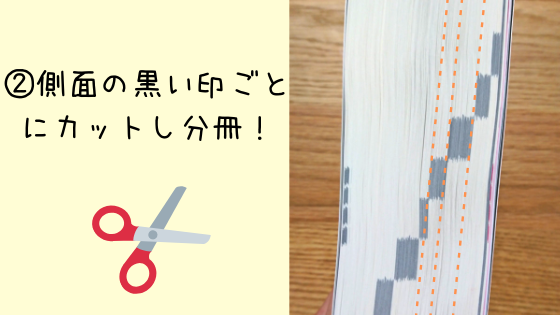

四季報をカッターやハサミで、以下のように分冊します。

- 会社四季報を用意する

- 側面の黒い印ごとにカットし分冊

- はじをセロハンテープで補強したら完成

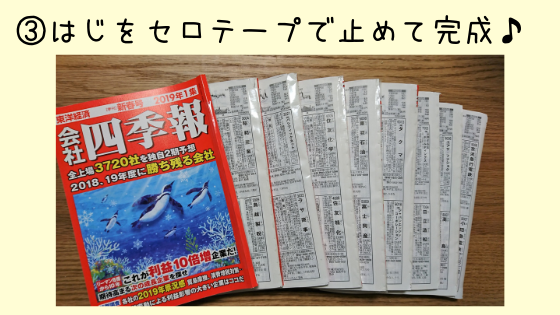

分冊したことで、私が感じたメリットは以下の通りです。

- 厚みが薄くなったことで、やる気がでる♪

- コンパクトになった分、簡単に持ち運びしやすい!

- スキマ時間に手軽に読める♪

- 気になる業種から優先して見るのに適している。

大切なのは四季報への抵抗感を無くし、読むことを習慣化することです!

四季報の読み方

それでは、実際に四季報の読み方について紹介します。

①会社紹介

まず①会社紹介をチェックします。①には、会社の概要がまとまっており「事業内容」「市場シェア」などの特徴を確認できます。

「どんな会社が上場しているのか」を知るためには、よく分からない会社でも最低限ここだけはチェックしておくのがおすすめです。

②業績・材料記事

②業績・材料記事の部分には【見出し】と共に、四季報記者のコメントが記載されています。

コメントの前半には「今後一年間の業績見通し」について書かれています。以下の様に四季報では、見出しをチェックすることで業績見通しが把握できるようになっています。

| 過去実績と比較 | 前号の四季報と比較 | |

|---|---|---|

| プラス |

絶好調・連続最高益・飛躍

続伸・急進・連続増益

大幅増益・急拡大・急反発

|

独自増額・上振れ

上方修正・増額

|

| 中立 |

底入れ・横ばい・伸び悩み

|

|

| マイナス |

減収減益・反落・下降・赤字続く

急落・急反落・大幅減益・大赤字

|

増益幅縮小・一転赤字

大幅減額・下方修正

|

※四季報では「過去実績と比較」と「前号の四季報と比較」の2つの評価基準で見出しがつけられています。

そして、コメントの後半では、会社の中長期的な成長や新製品、新規事業に関すること、会社の課題などが書かれています。

後半部分は、会社の変化や今後の方向性などの情報が書かれてるので「要チェック」!

③業績数字

③業績数字では、売上高や営業利益、一株益などをサクッと確認しましょう。

良さそうな会社であれば、続いて「時価総額」で企業規模や、「キャッシュフロー計算書」や「自己資本比率」で会社の安全性をチェックします。

ここまでチェックし、もっと知りたいと感じた銘柄は一旦リストアップしておきます。

その都度分析するのではなく、リストアップしておき後でまとめて分析する方が「効率的」に読み進めることができます。

理想は、全ての企業のPERや株主構成、ROEやROA等も確認できれば良いのですが、最初から色々な項目を見ようとすると、挫折しやくなってしまいます。

実際、沢山の項目を見ようとして途中で嫌になってしまった何度も経験があります…。

そこで四季報に慣れないうちは「どんな企業が上場しているのか知る」事を優先して、リストアップした銘柄のみ後で詳細に分析すれば良いと考えています!

挫折しないコツ

最後に、私が四季報を読むときに挫折しないように心掛けているコツについて紹介します。

得意な業種から読む

まず四季報は、1ページ目から読まなくてもOKです。

興味のある業種や、日常生活にかかわる小売りやサービス業などを優先して見るなど工夫しましょう。例)食料品2000番台 化学・医療品4000番台など

参考サイト:証券コード(銘柄コード)と業種の関係。覚えておくと名が探しに役立つ! | 株式投資ポータルサイト【カブポタ】

とにかく読破することを意識する

四季報に慣れないうちは、「事業内容が分からない」「理解できない会社が多い」といった分からない会社や専門用語が多いことで挫折してしまう可能性があります。

四季報を読破する目的が、企業を網羅的に知る事ならば完璧に理解しなくても大丈夫ですし、分からない部分はバンバン飛ばしながらでも最後まで読破することをおすすめします。

また、分からない時にいちいち立ち止まってじっくりと調べていると、途中で嫌になってしまい易いですし、いつまでたっても先に進めません。

そこで、回数をこなすうちに徐々に理解できるようになればOKと考え、とにかく読破することを意識してみてはいかがでしょうか。

関連記事:四季報の見方をイチから解説していますので、参考にしてみてください♪