株でむずかしいのは、単に業績が増収増益ということだけでは評価されないところです。

決算が増収増益だったのに株価が上がるどころか下がってるなんてことは結構おこります…。

そこで今回は、増収増益なのに株価が上がらない理由や、投資家が決算で見ているポイントなどをまとめて紹介するので、ぜひ参考にしてみてください♪

業績の鈍化によるもの

四半期単体の業績で伸びが鈍化していた

企業の発表する決算書にのっている業績は累計の金額であり、2Qなら1Q+2Qの累計、3Qなら1Q+2Q+3Qの累計となっています。

そのため、決算が増収増益であったとしても、決算が発表された期の単体業績が減収や減益もしくは伸びが鈍化していれば、それを理由に株が下がることもあります。

とくに成長性の高い企業の場合、直近の業績が鈍化すると、株価も大きく下がりやすくなります。

そのため、決算では企業の発表する累計業績ではなく、発表された四半期ごとの業績に注目することが重要となります。

四半期ごとの業績は、最新の決算からひとつ前の決算の数値を引くことで算出できます。売上や営業利益が伸びているか、利益率は改善しているかなどを四半期ごとの業績で確認してみましょう!

面倒な場合や計算ミスが不安な場合は、銘柄スカウターのような自動計算ツールを活用がおすすめです♪

会社の業績予想に対する進捗率が悪かった

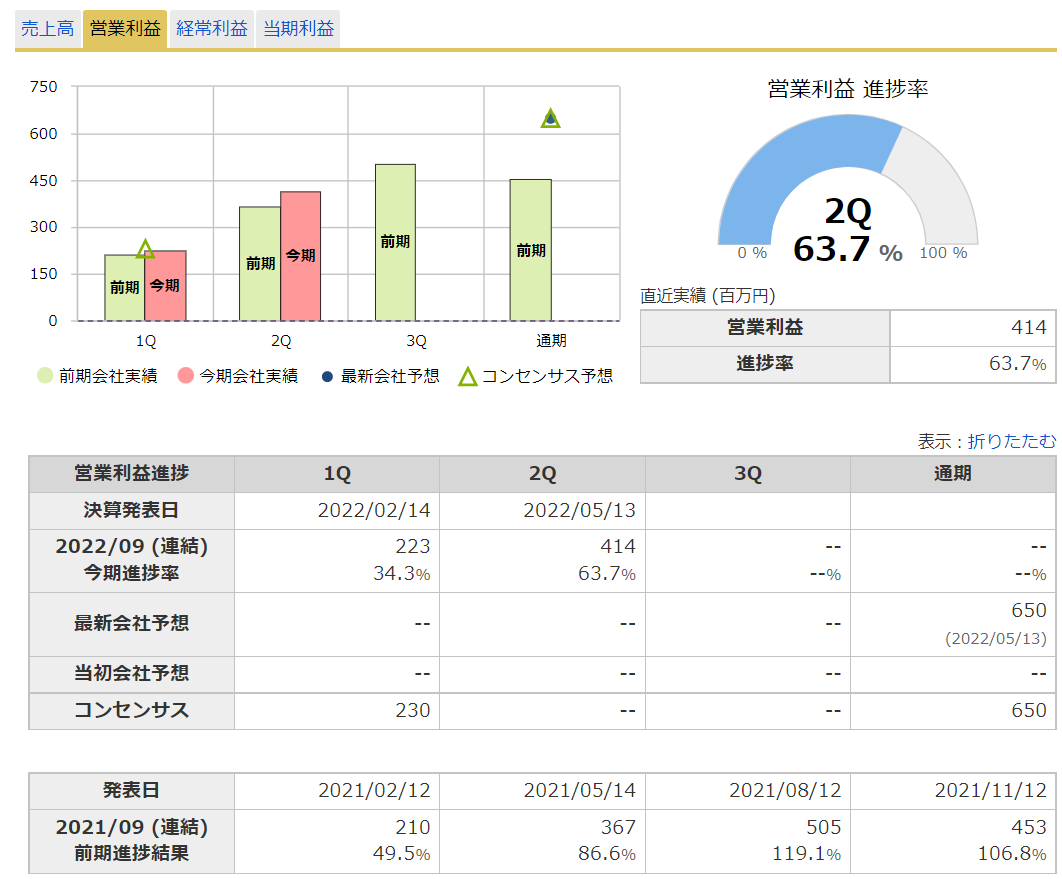

業績予想進捗率とは、通期の予想に対して四半期決算の業績がどの程度達成しているかをパーセントで表したものです。売上や利益の四半期累計額÷通期業績予想額(%)で計算されます。

この会社の業績予想に対する進捗率も、決算では注目されるポイントです。

たとえば、例年第2四半期の進捗率が50%程度の会社が50%以上の進捗率となっていれば、超過分だけ業績予想が上方修正される可能性が高まりますね。

一方でたとえ増収増益であっても、第2四半期の進捗率が50%以下であれば、計画値を下振れているので、本当に会社予想を達成できるのか不安視され株価も下がる可能性があります。

ほかにも、進捗率が良いのにいつまでも上方修正がない場合、下期の業績が悪化する材料があるのか?悪材料が控えている?など不安視され株が売られることもあります。

この場合、決算書や説明資料に理由を記載しているケースもあるので、単に保守的なだけなのか?下期で投資する計画なのか?など上方修正がない理由がのってないか調べてみましょう。

進捗率を見るときの注意点

・企業によっては繁忙期や閑散期がある場合も多く、同じ2Qであっても過去の進捗率が40%が普通の企業や70%超えが普通の企業などさまざまです。そのため、進捗率の平均は企業によって大きく異なります。

・企業の業績予想が上期が減益、通期で増益のような場合、上期の進捗率が悪いのは想定内であり、進捗率が悪くても織り込み済みな場合もあります。

銘柄スカウターを使うと、前期と今期の進捗率(売上高・営業利益・経常利益・当期利益)を確認できて便利です♪

来期の業績予想が悪かった

第4四半期決算で注目されるのは、今期業績よりも来期予想です。今期の業績がよくても、来期予想が悪ければ大きく売られることもありえます。

そのため、第4四半期決算の前には、会社の来期予想がどの程度になるかも予想しておく必要があります。

とくに、今期が業績のピークで来期は減益もしくは伸びが大きく鈍化しそうな会社の決算はいったん売って様子見するもの手です。

増収増益の中身が良くなかった

増収増益であっても、業績の中身が良くないと売られてしまうケースもあります。

- 買収した会社の売上と利益がのって増収増益になっているだけで、買収分をのぞくと業績は伸びていなかった

- 今後の収益の柱となるような(投資家から期待されていた)セグメントの伸びが鈍化していた

- 営業利益率や売上総利益率が悪化していた

- 特需で売上が増えただけで、来期に期待できなそうと判断された

決算では、四半期ごとの売上に加えて、どのセグメント・地域が成長しているのか?も注目されるポイントとなります。

四半期ごとのセグメント売上や利益、利益率なども銘柄スカウターで簡単に確認できるので、分析に役立ててみてください。

投資家の期待値を下回ったことによるもの

コンセンサス予想を超えられなかった

決算では、会社予想だけでなく「コンセンサス予想と比較してどうか?」も重要視されます。

コンセンサス予想(四季報記者やアナリストの予想)を上回る数字がでれば株価にプラス材料ですが、下回ればたとえ増収増益でもマイナス材料と判断されてしまいます。

アナリストがフォローしていない中小型株であれば、個人投資家の反応からサプライズ感があったかどうかを探りましょう。

決算後は、多くの投資家がTwitterやYahoo掲示板で決算の感想を書き込んでいるので参考になります。

決算前に株価が上がっていた

直近で大きく株価が上がっていたり、すでに株価が高値圏である場合、多くの投資家が期待している状態なので、増収増益であってもサプライズ感がなければ株価が売られやすくなります。

このような銘柄の決算はリスクが高めなので、決算前に株価チャートや移動平均線と株価の乖離率などから、期待がのりすぎていないかを確認しておくと安心です。

信用買い残高が多かった

信用買い残とは、信用買いをした株のうちまだ決済されずに残っている株を指します。

信用取引を使って借金してでも買いたい人が多い株は、期待度が非常に高まっている状態と言えます。

そして、信用取引は基本短期勝負なので、よほど決算の内容が良くないと上がりずらく、イマイチな決算や悪い材料が出ると株価が大きく下がりやすくなります。

リスクが高く、決算をまたぐ場合は注意が必要です。

なお、信用買い残の推移は、Yahooファイナンスなどで確認できます。日々の出来高と比較して信用買い残が多すぎないかや、直近で信用買い残が急増していないかなどに注目してみましょう。

悪材料のIRが決算とセットで出た

決算日には、同時に複数のIRが発表されることも多くなります。

特別損失、優待改悪、増資、減損損失など、決算と同時に別のIRが出た場合は、決算のプラスインパクトと、IRのマイナスインパクトが比較されることとなります。

その結果、マイナスのほうが大きいと投資家が判断した場合、株価が売られ下がることも考えられます。

需給や地合いが悪かったことによるもの

株式市場が下落トレンド

株式市場全体が下落トレンドの場合、決算後の反応も悪くなりやすい傾向にあります。

株式市場全体の地合いの良いときなら、大きく上がっていたであろう決算内容であっても株価が上がらない、少し悪いだけでも大きく下がるなど…地合いによって株価の反応が大きく変わることもあります。

大口の売りが出た

出来高の多くない中小型株では、決算の良し悪しにかかわらず決算後に大口の売りで下がることもありえます。

株数を多く持っている投資家は、出来高が少ないときに、売ったら自分の売値で株価が崩壊してしまうため、売りたくても売ることができません。

そこで、決算発表で注目度が高まり、出来高が増えやすい時期を狙って売ることも考えられるからです。

増収増益で株価が下がったときの対応

増収増益で株価が下がったときの対応ですが、私の場合は以下のような判断をしています。

まず、業績が鈍化している場合は、売りを検討します。業績が悪いと、新規の買いが入りにくく株価も低迷しやすいからです。基本は一度売って、業績が良くなったら買い戻しています。

一方で需給や地合いが理由で株価が下がったときは、売りません。

業績が自分の想定通り、もしくは想定以上なのに、地合いや大口の売りなどで株価が下がっている場合は、むしろ買い増しのはチャンスとなります。

しばらくして売りが落ち着いた後に、業績を見られて株価が大きく上がることもあるので、本当に業績の中身が良いのであれば中長期的では狙い目だと思います。

業績が良いのであれば、株価上昇も期待できる!

さいごに

ここまで増収増益の決算で株価が下がる理由について、思いつく限り紹介してきました。

ほかにも下がる理由はあると思いますが、上記のポイントに注目すればだいたい検討がつくと思うので、ぜひ参考にしてみてください♪

↓決算の分析におすすめのマネックス証券「銘柄スカウター」